前橋街道/草津街道(草津峠) page 5 【廃径】

●(仮称)白沢小屋分岐~芳ヶ平

この先、草津町によると思われるしっかりした刈払いがあり、整備された登山道同様の非常に楽な道になった。ヤブがきれいに刈り払われて道幅が分かるようになったので、街道は牛馬道規格の一・八米の道幅で作られていることが確認された。小さな崩壊地で道が消えたが、特段の危険なしに渡った。やや切れ込んだ白沢の支窪を渡る急斜面で、中電歩道以外では珍しい古い石積の補強を見た。異常高温のこの年ですら六月に入ったというのに僅かな残雪が見られ、道が作られた当時の雪消えの悪さが想像された。植生が森林から笹原へと少しずつ変わり、そのため斜面の崩れが次第に増えてきた。ただし全般に緩斜面のため大崩壊はなく、崩れていても容易に通過できた。横手山から北東に出る顕著な尾根を一九〇七米で回ると、暫くは緩い下りとなった。宮手沢本流の左岸の笹の斜面は道型が流れて仮払いだけされた斜面のため歩き難かった。

宮手沢は多少の水流がある小沢で、巨岩で沢筋が埋まっているため素直に渡ることができなかった。渡沢点に何に使うかわからぬ細ロープが下がるも、それで岩を乗り越せるでもなく、少し上流にまわって岩を越せる場所を探して渡った。逆方向から来たときは、岩の上から滑り落ちるように沢に降りて容易に通過できた地点である。宮手沢右岸斜面の二つの崩壊も道型が消えていたが、通過は難しくなかった。地形図に乗らない小沢を幾つか渡ると呉服平である。一帯は緩やかな深笹の斜面でどの地点が呉服平と決まっているわけではなさそうだが、ここでは渋峠から萩輪へ下る信州古道の尾根道の分岐を呉服平とした。信州古道は続いた一本の道としてはとうに失われているが、呉服平からの下り部分が草津町水源歩道として整備されており、峨乱三角点へ行く場合はこの歩道を使うと便利だ。芳ヶ平から来た巡視員が分かりやすい(つまり草津峠から来ると見え難い)位置に、分岐を示すピンクテープが設置してあった。

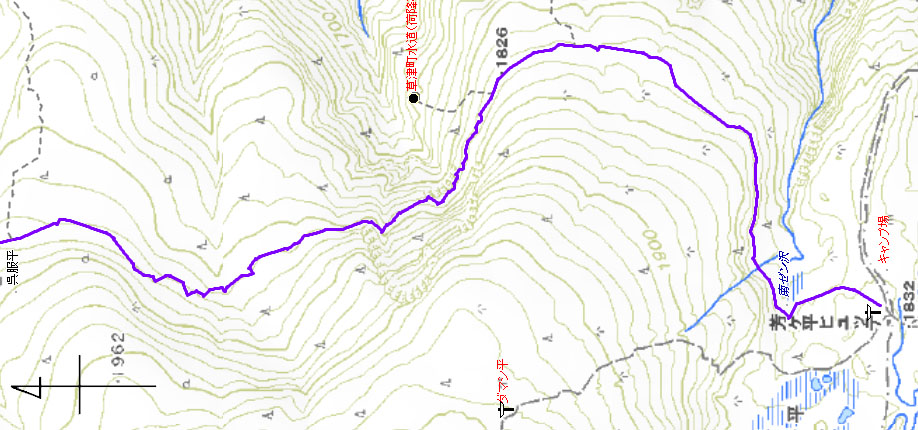

長笹沢の源頭に差し掛かると多数の小流を次々と横切った。作業用のテープやゴミが落ちている付近の直下は草津町第十水源の取水口の一つであり、汚さないようにしたい。高い笹の緩斜面を広く切り開いた平坦な道にそれらの小流から入り込んだ水が溜まり、歩きにくい部分が続いた。長笹沢の左股が激しく削った笹の急斜面をトラバースしながら緩く下る辺りで、長笹沢の水道施設と左岸の萩輪平の植林地がよく望めた。四角く見えるのは資材運搬用のヘリポートらしい。地形図の一八二六独標近くで水道施設へ下る小さな作業道を分け、街道が長笹沢・水池沢中間尾根を回り込んで南に向うようになると、(仮称)長笹小屋への立派な巡視路を左に分けた。南ゼン沢の左岸に入ると笹が低くなって見通しが効くようになり、芳ヶ平ヒュッテの赤屋根が目に入ってきた。芳ヶ平から大量の水が流れ込む南ゼン沢の本流を渡り右岸を軽く登ると、芳ヶ平の一角である。最後の数十米は刈り払いがなく一時的に酷い笹ヤブとなったが、ハイキングコースの大看板を目指して進めば良い。誤侵入防止のためこの区間だけ刈り残してあるようだ。一般道に飛び出たところに先ほど見えた大看板があった。本来十字路であるべきところで、直進が芳ヶ平ヒュッテを経て草津に至る前橋街道、右が芳ヶ平湿原と渋峠、左がキャンプ場、大平湿原を経て入山である。いま来た道は道型が全く見えないため、実際は三叉路である。

⌚ฺ (仮称)白沢小屋分岐-(15分)-呉服平-(45分)-芳ヶ平 [2024.5.30]

● 芳ヶ平~草津

この区間は整備されたハイキングコースなので、簡単に概要だけを説明する。芳ヶ平のヒュッテ前を過ぎ白根山への道を分け大沢川右岸を下る。森に入ると笹が深くなるが刈払いがあるので歩くに支障はなかった。所々で旧前橋街道の古い道が並走するがヤブに覆われ歩く気はせず、試しに少し歩いたが時間がかかるばかりで無意味なので、すぐ隣の現在の道を下った。横笹で大平湿原経由の元山への道を分けると、主尾根に乗り移るため少し下って毒水沢を渡った。この下り部分は旧街道と少し離れた新ルートとなっていた。主尾根を暫く下り、大沢川の右岸支窪を大きく回り込むと大きな案内板があった。かつて大沢川の源泉から湯を引いてここで営業していた香草温泉の跡地で、以前はここまで車道が通じていた。廃道化して草に覆われた車道の小さなヘアピンカーブをハイキングコースの階段でショートカットして下り、約二百米の間、抉れて用をなさなくなった廃林道を下った。廃林道のヘアピンカーブから前橋街道の山道に戻り、蟻の塔渡りと呼ばれる極端なヤセ尾根を通過した。スリルある場所だが、柵があるので転落の危険はない。不思議なくらい平坦な谷所原の右端を進んだ。左の大きな平坦地は、開発されて草津温泉ゴルフ場となっている。そのゴルフ場に続く立派な車道を横断し、道はなお真直ぐに続いた。やがて緑美しい谷所川へと大きく下って、吊橋で渡ってから登り返した所が、地形図の一二〇一独標、もう草津温泉の一角であった。三方に出る舗装路の真ん中を取ると、温泉街の中心湯畑近くに出た。

⌚ฺ 芳ヶ平-(25分)-横笹-(25分)-香草温泉跡-(35分)-1201独標-(15分)-草津温泉 [2024.5.30]

【林道途中へのアクセスルート】(確認済みのもの)

- 中電歩道(草津峠から出て、2番・3番取水口間で前橋街道に交差)

- はるな遭難碑慰霊道(渋峠~横手山頂ヒュッテ連絡道途中の2226独標から出て、7番・8番取水口間で前橋街道に交差)

● 【参考】中電歩道(草津峠~寒沢堰起点)

草津峠の約五十米先、上州側に緩く下る前橋街道がでヤブの中に消える地点、ここから折り返して急下する作業道が中電歩道である。言うまでもなく前橋街道が草津峠から約五十米の間きれいに整備されているのは、中電歩道としての役目を負っているからである。道は湯ノ花沢源頭の崖状を半ば崩れた階段で下り、続いて高い笹のトンネル下の水流を下った。湯ノ花沢の源頭部にあたるこの区間を二度通ったことがあるが、初回は水流があって靴を濡らさぬよう注意して通ったが、二回目は微流のため水を気にせず歩けた。点々と赤杭が打たれており道であることは間違いないが、水流があるのが平時なのかは分からない。

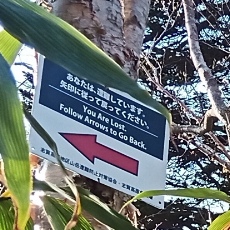

数分後に突然寒沢堰の草津峠下送水トンネル上州口に出た。ここは送水トンネルの入口であると同時に、湯ノ花沢からの17番取水口でもある。ブルーシートに包んだ資材が置かれ、暗渠となった水路が水平に続いていた。草津峠を向いた遭難者用の赤矢印板が立木に取り付けられていた。中電歩道はここから寒沢堰の水路沿いに行く。暗渠となった水路上を歩く部分が多く、そのため道幅は十分あり仮払いもしっかりされて歩きやすかった。時々新しい木の板で塞いであるところを見ると、定期的な保守整備も行われているようだ。蓋の材料は場所により、木板、コンクリート、後半等様々だった。先の遭難者用赤矢印プレートに加え、「あなたは遭難しています」など、歩道沿いに頻繁に遭難対策表示を見た。木の幹の高い位置に取り付けられていることから積雪時のスキーヤー用と見られるが、それほどの積雪なら中電歩道は埋もれて見えないだろうし、これを辿っても草津峠への急登で正しいルートを取れるか疑問である。そもそもそれほど遭難者が居るとは思われないが、中電歩道沿いにかなりの枚数が取り付けられていた。

水路沿いに歩いて初めての水流がある小沢が16番取水口であった。次の15番取水口でもしっかり取水し、下流に漏れ出る水はだいぶ減少していた。背丈を超える笹ヤブ地帯を通る歩道は、基本的にしっかり刈り払いされていたが、ところどころヤブの煩い箇所があった。暗渠化した水路の工事や保守点検に必要な部分だけを刈っているため、水路の手入れが不要な完全に表土で覆われた部分のヤブは刈り払いが甘いのかも知れない。

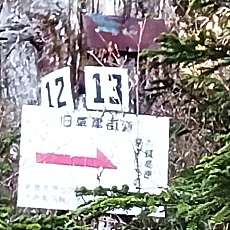

横手裏ノ沢の本流渡沢点はちょうど一九二〇米二股上にあり、12番・13番取水口がある。残雪の中から流れ出る豊富な雪解け水は、コンクリートの取水槽によりその大部分が寒沢堰に流し込まれていた。水量が多い割に危なっかしい丸太橋で沢を渡った。ゲレンデスキー中に迷ってこんなところまで滑ってくるとは信じがたいが、中電歩道には多数のスキー遭難者向けの案内板が設置され、草津峠を越え硯川へ滑り込むよう指示している。ここにもその案内板が設置されているが、板上には「旧草津街道」と表示されていた。水路は、強度確保のためか枕木のようにも見える凹凸の付いた鋼板や、点検用の開けやすさを考慮したらしい木板などで保護されていた。場所によってはそれが地中に埋没したり、逆に山体が流失して宙に浮いた部分は鋼管や塩ビ管で渡されていた。その水路蓋上もしくは並行して、笹を切り開いた中電歩道が設置されていた。ところどころ笹が被る箇所もあったが、概ね歩きやすかった。少雪とされた訪問年ですら五月末に水路すなわち街道が雪に埋もれた部分があった。

すぐ先の水路流失部で水を渡す塩ビ管を見た。比較的新しい工事のようだ。一定の傾斜を保つため緩斜面では水路が溝状に掘り下げられていて雪が残りやすく、残雪を避ける捲道状の踏跡ができた箇所があった。その直後、露天掘り跡の地肌が剥き出しになった横手裏ノ沢を見渡せる場所に出た。かなり下方に、ガラン谷を加工しないように設けられた遭難者への警告の大看板が遠望された。寒沢堰の暗渠は、損傷が起きぬよう意図的に埋めたのか流土で自然に埋まったのか分からないが、地中に埋まり全く見えない箇所が多いのは意外に感じた。一九九八独標から出る横手裏ノ沢右岸支沢を10番取水口で渡る地点でも「旧草津街道」の遭難看板を見た。取水口番号表示に気づかなかった草沢本流の渡沢部は、溢水が激しく靴を濡らさず通るのに注意した。堰の送水能力を上回る水量による設備損壊を恐れ意図的に取水を抑えていると思うほどだ。なお流路が複雑に入り組むこの沢は、横手山頂から出て一九九八、一九一三独標の東を下るのが本流である。傾斜が緩いこの一帯は五月末でもべったり雪が残り、歩道も雪に埋もれがちだった。この緩斜面で水路脇の旧街道の痕跡が比較的はっきり見える箇所があったのでよく観察すると、その痕跡はやや手前で水路から分かれて生じていたが、さらに手前には痕跡が見当たらなかった。旧街道の痕跡が見当たらない部分では水路と一体化してしまっている可能性が考えられた。草沢支流の崖を通過する部分に掛かると製油所のパイプのように四、五百ミリ米程度の鋼製送水管が設置されていた。

9番取水口の草沢本流渡沢部は、融雪期に通った時は溢水が激しく、靴を濡らさず渡るのに苦労した。堰の送水能力を上回る水量による設備損壊を恐れ意図的に取水を抑えているのかも知れない。草沢は流路が複雑に入り組んでいて、横手山頂から出て一九九八、一九一三独標の東を下るこの流れが本流である。傾斜が緩いこの一帯は五月末でもべったり雪が残り、歩道も雪に埋もれがちだった。その五ヶ月半後に訪れると同じ場所にもう初雪が積もっていたので、雪無しで歩ける期間は半年もないことになる。草沢本流の右岸は相当の緩斜面で、しかも水路が地中に埋まったのか暫くの間見えなくなっていた。斜度のある山腹では流れ込んだ土砂が下方に洗い流されるが、略々平坦な地形では掘り下げた水路の上に周囲から流れ込んだ土砂が積もってしまうようだ。草沢支流の崖をトラバースする部分に掛かった。崖を行く道は削られ、工場の配管のような用水を渡す四、五百ミリ径の鋼製送水管が設置されていた。

数分先で唐突に、はるな慰霊道の鉄パイプの手すり付きの真新しい階段が横切るのに驚かされた。以前は何も無い静かな針葉樹林中で左に草津町の水源巡視道が別れていたが、平成七年に新設された渋峠上の作業車道から下ってくる階段状の慰霊道が横切るようになった。数分下の遭難慰霊碑に続くとともに、分岐して草津町第11水源に至る草津町水源巡視道でもある。元々あった水源順指導に被せるようにあとから慰霊道が作設されたものだ。水源巡視道は最短経路を取って、三十五~四十度の信じられないような急勾配で草沢水源付近の基幹巡視道へ下っていくものだ。墜落現場は水源巡視道を少し下ったすぐ右側で、慰霊道を下って至る慰霊碑との中間地点である。右に慰霊道を約三〇〇米激しく登ると渋峠付近の作業車道に出られるが、特に最後の約二〇〇米は五、六十階の高層ビルの屋上まで階段で登るようなものである。熊よけ鐘が設置されていて、下方の慰霊碑にもお供え物を残さぬよう注意書きがある。これは脅しではなく、実際昨年も近くで熊に出あっている。

幾つもの草沢支流を跨ぐたび小規模な取水口があった。草沢支流の一つ、6番取水口では、ほとんど取水せずにそのまま下に流していた。強すぎる水流で水路が損壊しないようわざと取水口を閉じているとも思えた。その先の斜面崩壊で水路が崩れており、蛇腹状の塩ビ管で補修した比較的新しい工事の跡があった。急斜面では鋼管を架けて水路を渡したり、石積で補強されたりしていた。崩れた斜面の鋼管設置部では巡視道も消えていて、送水管沿いを通過した。管に沿って何となく歩かれた感じがあって危ないわけではない。このように水路は数か所で導水管に置き換えられていることからして、水路の維持に苦労が耐えないことが分かる。4番取水口の小窪は、見事なスラブ斜滝で落ちていた。よく見ると、七、八米上に前橋街道が通っているのが見えた。すっかり笹に覆われ交点や分岐点ですら水路から街道は見えないが、笹のないこの地点で唯一直接街道を見ることができる。

2番取水口の約二十米手前、番号のない微小窪で上から下って来た前橋街道が交差し、下へ降りていく。この交点は、両側とも前後十数米は笹で完全に埋まって全く痕跡を感じさせず分からない。交点の二、三十米手前で消える街道と、交点の二、三十米先で復活する街道を結ぶと、ここで交わっていたはずということである。窪とも言えぬほど小さな2番取水口で、直下を緩く下る街道の痕跡が分かるが、街道がここを通ると知っていないと道と認識できないほど曖昧なものだ。

その数十米先が寒沢堰の起点であり、中電歩道の終点でもある。中電水路と直下の前橋街道を接続する明瞭な踏跡がなかったことから、近年前橋街道を歩いたごく稀な通行者は、中電歩道の終点から適当に下って直下の前橋街道に乗り換えているものと思われた。標高一九三〇米の深い森に覆われた山腹に湧き出す清水が水源であった。古く読めない木の看板や、木板に「S61.33?沢?」、アクリル板に「H1.7.7竹原区役員一同」(竹原は夜間瀬川右岸、湯田中の下流側)、石標に「H7.7.6一本木区」(竹原の南東隣)など、昭和から平成にかけての八ヶ郷の点検標が「1」と記した取水口番表示とともに並んでいた。途切れた中電歩道の終点で周囲を調べるとしても、数米下を走る前橋街道を見つけるのは難しくないだろう。

⌚ฺ 草津峠-(5分)-草津峠下水路トンネル上州口-(15分)-12・13番取水口(横手裏ノ沢)-(15分)-9番取水口(草沢本流)-(10分)-はるな慰霊道交差-(15分)-中電歩道・前橋街道交差地点-(1分)-寒沢堰起点(1番取水口) [2024.5.30, 2025.10.10]