前橋街道/草津街道(草津峠) page 1 【廃径】

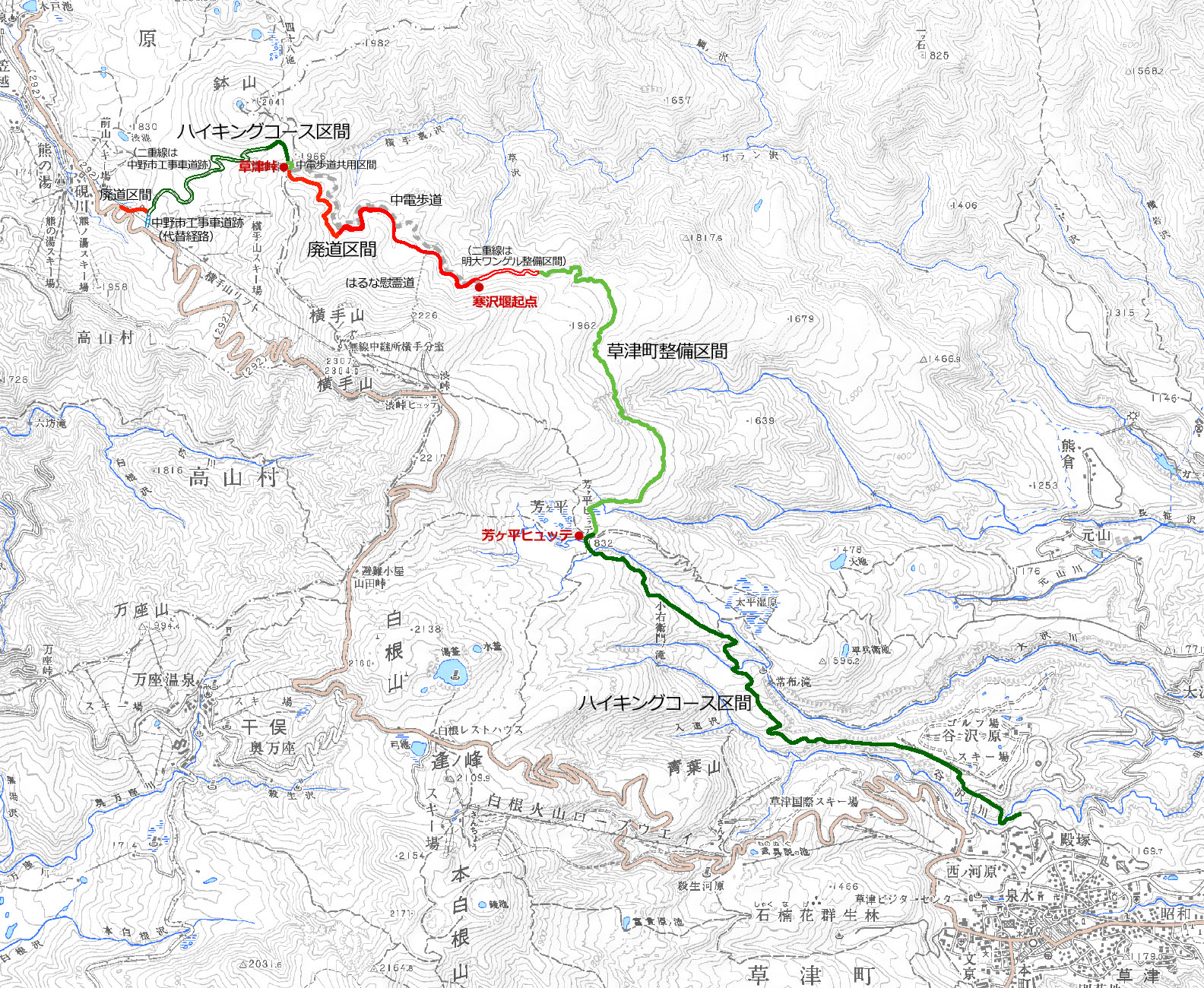

明治後期の十、二十年間ほどの短期間使用された幹線道路、と言っても現代の感覚言うなら登山道の範疇になる道があった。その名が知れ渡る間もない短期間で廃れたため呼称が定まらず、公式書類や地形図では前橋街道とされるが、地元では草津街道、草津道などと呼ばれる、信州中野と草津さらに前橋を結ぶ道のことである[1]。今日では車道化されたり、不明になった区間が多いが、僅かに志賀高原の硯川(スズリカワ)~草津峠~芳ヶ平~草津温泉の区間は昔日と同じ歩道の形を残している。本稿は、この前橋街道の草津峠越えの部分について記したものである。

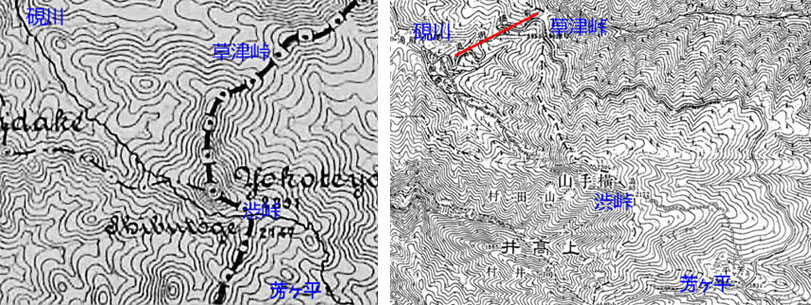

元来「草津峠」は、位置が曖昧であった。というのも「草津峠」とは信州から草津へと越す峠であるから、その時点で使われていた峠が「草津峠」なのである。現在では国道292号の峠が「渋峠」、前橋街道の峠が「草津峠」と地形図に明記されているが、徒歩で越えていた昭和初期まではそのとき使われていた道峠が「草津峠」であり、例えば古文献で「草津峠」とある場合、現在の「渋峠」である場合が多いので要注意である。地形図にある草津峠を越える前橋街道の草津峠~芳ヶ平の区間は、昭和四十七~六十年版を最後に地形図から抹消され、今は峠としての用をなしていない。

実際通行してみて驚いたのは、百二十五年ほど前に開通し、少なくとも百年以上前に使われなくなった道が、多くの部分で、刈り払いさえすればすぐ登山道として使えそうな状態でよく残っていたことである。これだけ古い道がある程度原型を保っているのは珍しいことで、ガラン谷上流が原始に近い未開のまま残されたこと、全般に傾斜が緩やかで崩壊や浸食などの大きな地形変化が少なかったこと、森林と激しい笹薮が土壌の流出を防いだことなど、幾つかの理由が重なったためと考えられる。

【前橋街道の成立】

江戸時代に草津温泉が発展する以前、信州古道、古信州道などと呼ばれる山道が、入山から渋峠を越えて信州に通じていた。花敷から小倉を通り、呉服平から芳ヶ平を経て、そこから渋峠越えの草津道と同じ道筋で渋峠、硯川を通り沓野(渋温泉付近の地名)に至るものである。この道は寛永年間(一六二四~一六四四年)に番所が閉鎖されるまで使われていた[2,3]。その直後に発行された正保図にもまだ掲載されていて、今から百年ほど前には京塚の少し上にある分岐にまだ当時の「右は信州、左はくさつ」の道標が立っていたという[4]。

江戸時代から温泉地として知られた草津には、上州の中心地からかなりの距離があるため信州側から多くの物資が峠越えで搬入されていた。それが、信州中野から平穏(ヒラオ、現在の湯田中付近)を経て渋峠を越える、現在の国道292号に相当する道であった。江戸時代の経済発展に伴い草津・信州間の交易がいっそう盛んになり、文化・文政年間(一八〇四~三〇)には往来がより活発になった[5]。例えば文政三年(一八二〇)の十返舎一九の渋峠越えの様子が、「方言修行善光寺草津温泉道中金草鞋」(文政四年)に記されている。一種の関所破りともいえる草津道の繁栄ぶりに、通行客を奪われた大笹街道の仁礼宿・大笹宿が幕府に渋峠越えを禁ずるよう争議を起こし、結果として文政十年(一八二七)以降、地元住民の物資輸送に限り認めるとの折衷案にて公式な街道として認められた[2,5]。だがこの時期湯治場として発展した草津を支えるインフラとして重要になっていた渋峠越えの制限は現実味のない形式的なお触れに留まり、その後も道は使われ続けた。佐久間象山の有名な「沓野日記」(嘉永元年、一八四八)や、芳ヶ平にあった嘉永七年(一八五四)の古道標の表示「右ハくさつ 左ハ入山(以下略)」からも読み取れる[6]。

明治になって通行の禁制がなくなったが、依然として渋峠の草津道は物資の輸送や農耕馬の貸し借りなどで使われ続けた。それどころか新生日本の経済発展と輸送網充実の要請が、渋峠越えの往来を一層活性化された[5]。だがこの道には横吊りと呼ばれる難所があった。車で横手山の脇を通過する時ロックシェッドで気づかず潜り抜けるが、車を降りて観察するとこの一帯が険しい崖になっていると分かり、付近には今も「のぞき」というバス停がある。江戸から明治にかけ、時にはこの岩場で落命する者もいた。そんな中、明治政府の号令で各県は国家繁栄の基礎として地方都市を結ぶ近代的な道路網の建設に着手し、その一環として長野と前橋を結ぶ前橋街道が計画された。国家の幹線を成す道路が危険な道であってよいはずはなく、前橋街道は横手山の山腹を通り草津峠~芳ヶ平間を結ぶルートに定められたのである。

前橋街道開設の経緯について記した幾つかの文献があるが、意外なことに細部まで一致した資料は一つも存在しなかった。すなわちそれら記述の多くは、出鱈目ではないが部分的な誤りを含んでいると思われ、その一部に断片的な真実が含まれているものと考えられた。多数の食い違いを逐一比較検証するのは本稿の趣旨ではないので詳細を略するが、当時の公文書を詳細に調べた郷土史家小布施竹男氏の研究[7]を軸に、他資料からも関連資料と矛盾のない記述を抽出とし、真実と推測された経緯を以下に記す。

群馬側では、明治十一年に県道第三等として南牧(現在の渋川市金島駅付近)~中之条~上沢渡~入山~信州中野へ至る道が計画され、同二十八年に草津までの改修が終わった[8,9]。長野側でも明治十五年に計画が作成され、同十九年に仮定県道として制定されたが[10]、すぐに工事に至らなかったようだ。当時はまだ地形図すら存在せず江戸時代の絵図等を見て決めた計画であろうから、どこを拓いて道を通すかなどのルートの詳細は全くの白紙であったはずである。明治二十一年に長野が東京と鉄路で結ばれるなど次第に交通の需要は高まったが、同十五年の白根山噴火、二十四年の連続霖雨で横吊りが崩落するなどして渋峠道はたびたび通行止となり、安全かつ確実に通れる道路への要望が高まった[3,11]。

しかし当時の長野県は県内の市街地を結ぶ多数の県道の敷設に忙しく、県道とはいえ他県に繋ぐ前橋街道の山越え部分の工事は先送りになっていたと想像される。そこで明治二十六年、しびれを切らした長野側の麓にあたる平穏村は「草津峠里道」として県道に先んじて独自に草津まで村道を開設したいとの陳情を提出した。一つの村が県境を超えて群馬県内まで山を切り開き独力で道路を拓こうという現代からすれば驚く話だが、明治時代には各地で地元民が独力で道を開くことは珍しくはなかったようだ。県道の計画は知っていたはずなので、一度道を開いた上、それを県道として認めさせる目論見だったと見られる。群馬側にも話をつけた上、硯川から草津峠を越えて芳ヶ平まで12.64粁の測量を実施し、現実的な提案として陳情したのである。硯川から芳ヶ平までが新設部分に当たり、そこで従来の渋峠道に合する計画であった。明治二十八、九年に草津側からも陳情を上げてもらい建設が決定したものの、群馬県側の手続きミスでその申請が無効になってしまい、再申請の分、工事の着手が遅れてしまった。道は三十一年頃にようやく開通し、晴れて県道に転じたようだ[7,11]。地図上で見るなら、明治二十一年の農商務省図「NAGANO」[12]では渋峠越の道が記入されているのに対し、四十五年測量の陸地測量部五万分の一地形図「岩菅山」[13]では草津峠越えの前橋街道が描き込まれている。ただし地形図の片側破線の二重線が示すように、当時から荷車が通れない歩行者専用の県道、いわば登山道仕様の県道であり、昭和六年の要部修正[14]では「小径」に格下げされてしまった。

前橋街道の開通に際する興味深い逸話が伝えられている。ある資料によれば、明治六、七年頃の県知事木梨誠一郎が開通した前橋街道を検分するとして人力車で草津峠を越えたとのことである[15]。しかしこれはここで言う前橋街道を通ったという話ではない。事実としては木梨知事の正しい氏名と任期は木梨精一郎 (明治十七~二十二年)であり、明治二十年前後といえば渋峠にしか道がなかった時代である。「草津峠」の名は単に草津へと向かう峠の意味で渋峠にも用いられていたことから、また明治二十年頃には前橋街道も平穏村内部分は既に開通していた可能性も考えられ、例えば長野から硯川までは前橋街道、そこから旧道で渋峠を越えたと推測することができる。この資料の著者も伝え聞いた話としており、真実は不明である。

【街道の衰退】

ようやく開通した前橋街道であったが、その後も活況を呈することはなく不遇であったようだ。渋峠道は危険な横吊りを通過する上、二一五二米の渋峠を越える必要があったが、前橋街道は緩やかで約二百米も低い一九五六米の草津峠を越えればよいし、山中で水を得るのも容易だった。それにもかかわらず、前橋街道は短期間で見放されたのはなぜか。最大の要因は、時を同じくして国内の鉄道網の整備が進み、わざわざ徒歩で峠越えをする者が少なくなったためと見られる[16]。特に信越本線の開通は大きな影響を及ぼした。明治二十一年に長野~軽井沢が(同二十六年上野まで)、また大正一五年には草軽電鉄により新軽井沢~草津温泉が開通したことで、草津と信州が鉄道で結ばれた。当時の鉄道旅行は庶民にとってまだ高価で旅行者が気軽に利用できるものではなかったが、少なくとも物資輸送には鉄道が便利で、結果として峠の通行者は激減した。旅行者や運送業者の徒歩での峠越えは、鉄道利用が広く一般化する前の明治三十七年~昭和初期にはまだ盛んで、馬を中心に、牛や人背も合わせ、四十人余りが運送業に従事していたという[2]。この期間の峠越えでは、草津峠、渋峠の両方が使われていたと考えられる。ちなみに草津峠付近の現地に設置された立看板の「第2次大戦中は物資の輸送が中止され、荒れはてて使われなくなり」の記述は大戦前まで使われていたことを示唆するが、大正時代までに道はほぼ役目を終えているので、第二次大戦が契機となって廃道化したとも読めるこの説明は甚だ疑問である。

前橋街道が衰退したもう一つの要因は積雪量の多さとみられる。「北斜面は春遅くまで雪が残り、道の維持管理も大変」であったようだ[2]。稜線上の笹原を行く渋峠道は雪解けも早かったろうが、深い森林を縫う前橋街道は遅くまで雪が残り、温暖化が進んだ今日ですら、筆者が訪問した五月には場所によってはまだ雪に覆われていた。前橋街道の呉服平から緩やかな道を二、三十分歩いたところに「峨乱」という三角点がある。この標点は選定が五月十三日、埋標が六月三日であったが、測量技師は前橋街道を利用せず小倉から入山道(信州古道)を登って達している[17]。わざわざ困難な経路を取ったのは、呉服平付近は平坦で方向感覚を失うような地形が続くが、積雪で道が全く見えない状況での街道利用は難しく、麓の村からヤブをを漕いで登ったためと推測される。このような多量の積雪のため、前橋街道の利用は雪解け(六月末)~十月に限られた[2]。例えば田植え用の農耕馬貸付のための峠越えは雪解け前に行う必要があったので、雪が多い年は渋峠すら使えず大笹街道で運んだという[2]。渋峠に比べ積雪期間が長い前橋街道は、余り利用されず荒れてしまったという[18]。

この他、距離の長さも原因になったと推測される。大正九年八月、田部重治は芳ヶ平から渋峠を越えた時、荷馬に幾度も遭遇したという[19]。渋峠越えは標高差が大きいとは言えさほど急坂でなかったので、山中泊を避けたい馬子達は距離が短い渋峠を好んで使っていたようだ。昔の徒歩通行者は宿泊費節約のため峠越えをして当日中に目的地まで到着したかったので、時間の掛かる前橋街道は嫌われたに違いない。現地を歩くと実感するが、前橋街道はとにかく常に曲がりくねって真っ直ぐ歩く部分が少なく、時間が掛かるのである。

開通後早々に荒廃した前橋街道は大正七~八年に鉄鉱石・林産資源開発のため再整備されたとされる[18]。作業道として一回きりで整備した程度では、道の荒廃に歯止めをかけることにはならなかったようだ。その結果、昭和以降に街道の荒廃を報じる幾つもの記録が見られるようになる。「前橋街道であるが、現在(註:昭和二年)はすたれて山崩れなどのために通れず」[20]、「前橋街道、即ち草津峠から芳ヶ平へ至る大道は今は荒廃していて、スキーでも徒歩でも通行は困難と云うよりは危険である」[21]、「前橋街道は芳ヶ平から草津峠までは全く荒廃して雑草生い茂り跡方さえも定かでない」[22]、など、もはや道としての機能は失われつつあったようだ。

だが一般人の通行に適する街道としての機能を失ったとしても、草津峠から芳ヶ平までは比較的緩やかな地形で深い積雪にも守られ自然災害の影響は少なかったようで、物理的な道路としての存在は失われることはなかったようである。昭和三十一年の記事で「道程が長く今はまったく廃道同様の有様」[38]と報じられたが、その状況は三十年前の昭和初期とさほど変わってないとも言える。

【寒沢堰】

ここで、一見何の関係もないように思える「寒沢堰」と呼ばれる農業用水の話をしたい。実はこの寒沢堰が、恐らく前橋街道の開設に関与し、そして現在も廃道となった街道に大きな影響を与えているのである。

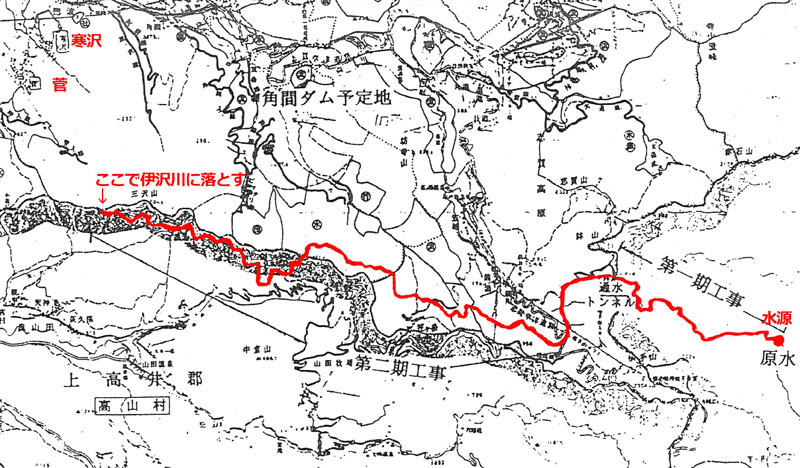

松代藩は領地が天領と入り組み、特に水源の多くが天領であったためその水を使用できず、各村は農業用水の確保に苦労した。付近の主要河川の水利権が幕府配下の村にあったため、十分な用水を確保するためには雑魚川、白砂川などから山越えで水を引かなければならなかった。その一つが寒沢堰で、白砂川の支流ガラン沢源頭から湯田中南方の山腹の小集落である菅と寒沢まで、草沢源頭、草津峠下、熊の湯スキー場上部、笠ヶ岳山腹、山田牧場上部、三沢山山腹を通って伊沢川へと落とす二十数キロの用水である。山肌を縫い、トンネルを通し、水路橋を架けて水を通す苦労は並大抵のものではなく、しかも高熱で有毒な硫黄を含む崩壊しやすい火山性地質のため、松代藩内の多数の長大堰の中でも建設・維持共に格段の苦労を要したものである。当時の最新技術であったダイナマイトを使って岩盤を爆破し、火山ガスが立ち込める高熱のトンネル掘りには人力でフイゴを踏んで空気を送風した。語り継がれる多くの経緯や悲話の詳細については諸文献を参照されたい[3,24-30]。以下はそれらの文献からまとめた寒沢堰建設の経緯である。

工事は技術面もさることながら資金の用立てでも大変に苦しんだ。明治十五年の鈴木沢治郎による水利発見願を機に着手されたが、ガラン沢水源の水を集めて草津峠下をトンネルで通す工事は、落盤や有毒ガス発生で遅々として進まず、相次ぐ事故に恐れをなして人夫の成り手もいなくなった。ついにはやむを得ず人夫を買って出た沢治郎の父為五郎も硫黄ガスで落命するに至った。昭和期の水路補強工事の際、草津峠のトンネル内で発見された為五郎の慰霊碑は、その後信州側の抗口に移され水路を見守っていたという(現在は碑は無くなっている)。資金も尽き放置されかけた水路は、裁判沙汰の末、寒沢村内の菅地区が専有するものとなり、その資金で明治二十六年に工事は再開した。ついに明治二十九年、水は寒沢に達し、諸手続きの後三十二年には通水式を迎えた。だがまともに使えたのは最初の四年間だけであった。笠ヶ岳北面の地盤が悪く補修工事が相次ぎ、結局は資金難に陥り大正初期には放棄されたという。ガラン谷から草津峠を越した寒沢の水は、寒沢に達する前に虚しく角間川に落ち、下流の沓野を潤すこととなった。長大な水路が放棄されたのは地形図の刊行以前であったため、地図に示されたことがない幻の水路であり、正確な位置は知られていない。だが旧前橋営林局の管轄下にあった上州側は、営林署の貸地として施行実施計画図に記入されているので存在が確認できる。反対に信州側の区間はスキー場・牧場・林道などの開発で失われた部分が少なくないが、寒沢直上の三沢山付近では今でも遺構が見られるという。

そして寒沢堰と前橋街道との関係だがは、驚くべきことに上州側では前橋街道とほぼ並走しているのである。街道が国境を越える草津峠を水路はトンネルで通過しているが、その後しばらくは比較的近い位置を両者が並走している。

これは、考えてみると変な話である。草津峠から横手山北の水源まで、前橋街道は草津へと下っていくが、寒沢堰は水源へと登っていき、しかもこの二つが並走していると言うからである。両者が高度差を感じないほど僅かに下り、僅かに登るため、並走状態が実現した訳だ。水路は上手く設計されており、上州側の起点から草津峠下トンネルまで約二・二キロの高低差は僅かに十五米程度であり、ほぼ水平と言っても良い。また前橋街道も草津峠から水路の水源まで一八米しか下げておらず、ほぼ水平と言える。田舎の一箇村が山中に村道を通すのはとてつもない大事業だが、既存の水路沿いに道を作るとすれば測量もせず単に切り開けばよい訳だから、人手や期間をかなり短縮できるはずである。信州側から見て下るべき街道と上るべき水路が並走するという不思議な状況は、こうして寒沢堰が前橋街道敷設工事の際の敷設位置目標として使用されたと考えれば理解できる。

【中電歩道の整備】

前述のように大正初期に放棄された寒沢堰だが、重要なそして現在につながる後日談がある。寒沢堰に沿って設けられた中電歩道は、寒沢堰と前橋街道が並走していることから前橋街道との代替性が高く、街道の別ルートと言っても良いような存在だからである。信州側の地形が特に険しく維持管理しきれず放棄された寒沢堰だったが、上州側のガラン谷水源では比較的傾斜が緩い区間が多く状態が良かったようで、産業の発展により増大する電力需要に応えるべく水力発電用の水源開発に注力していた長野電灯が、寒沢村に設備と水利権の買収を持ちかけた。こうして大正九年、群馬側の水路は長野電灯(現在の中部電力)のものとなった。さらに長野電灯は下流八ヶ郷と交渉して角間川の水利の共同利用権を買い取って水力発電に利用した。この時の八ヶ郷との交渉で長野電灯に課された「寒沢堰の取水・増水に務むべし」との条件により、その後の水路の維持が約束された。八ヶ郷としては、寒沢堰が傷んで取水機能が損なわれればその分角間川の水が減り、その分の水を取られ損になるからである。この約定により今日でも中部電力が寒沢堰の整備を続けており、発電後に農業用水として利用する更科、小田中、西条、吉田、一本木、若宮、竹原、中野の八ヶ郷がその整備状況を監視を兼ねて定期的な水路巡視を続けている。

明治時代に作られた水路の保守と言っても、当時の農民が手作業同然の土木工事で作設した水路であるため、現在までそのまま使われている部分は殆ど無いと思われる。現存する上州側の整備された水路は、中部電力が再敷設したと言っても過言ではないだろう。水路は土砂や枯葉等の流入を防ぐため暗渠化され、崩壊で山体が消失した部分では敢えて水路を補修することなく、むしろ鋼管や塩ビ管を渡して通水している。さらに各取水部ではコンクリート製の取水用貯水槽が設置されている。

中電歩道は、水路保守のために設置された作業道で、草津峠付近で前橋街道から分岐して寒沢堰起点まで続いている。並走する前橋街道との関係と言えば、草津峠から緩い傾斜で草津に向かうとすぐ湯ノ花沢源頭を通過するが、中電歩道はそこで前橋街道を離れて草津峠下水路トンネルの上州口に向かって微水の湯ノ花沢を急下し、一九一九米の取水口に達すると暗渠となった水路上を進み、2番取水口のやや西寄り一九二二米で前橋街道と交差する。その約四十米先が起点の1番取水口である。昭和三十年代に明大ワンゲルが「水道道路」と呼んだことから[31]、少なくともその頃には中電歩道が存在していたと思われる。ただ草津峠下取水トンネル上州口の許可標識を見ると、中部電力が国有林中の水路敷の借受契約の開始が昭和四十一年となっているので、それ以後、水路蓋やはけ地を渡す鋼製や塩ビ製の水道管などの水路設備が本格的な整備が行われたのかも知れない。昭和五十三年、草津小屋への経路としてしばしば前橋街道を通っていた明大ワンゲル隊が横手裏ノ沢の取水口付近で見たという「水路工事の飯場」が[32]、恐らく整備工事の名残であろう。また昭和六十三年から平成五年にかけ、共同水利権者である八ヶ郷土地改良区は、中野市を事業主体として草津峠の通水トンネル内に導水管を新設する工事を行った。このとき資材運搬道として、硯川付近の国道から信州側取水口までの前橋街道が車道化された 。現在車道は荒れて再び山道に戻ったが、硯川から草津へ向かって歩いていると、一部にコンクリート舗装箇所が見られるのはそのためである。

中電歩道の整備により、横手山ハイキングコースの草津峠付近から草沢支流源頭の1番取水口まで、荒廃した前橋街道と並走する中電歩道を利用すれば、前橋街道を使って硯川から芳ヶ平へ抜けることも、熟達した登山者なら可能になった訳である。即ち下図草津峠付近の「廃道区間」を「中電歩道」により回避するのである。このように曲がりなりにも通行が再度可能となったのは、中電歩道の整備に加え、寒沢堰起点~芳ヶ平間が通行可能となった昭和三十三年以後のことである[33]。これについて次項に詳しく記す。

【明治大学体育会ワンダーフォーゲル部による街道整備】

昭和三十年代、明大ワンゲルはガラン谷遡行や上信国境方面からの縦走後、中電歩道、前橋街道と繋いで拠点の草津小屋に戻るルートを開拓するため、街道整備に力を注いだ。昭和三十三、三十四年の二年間、群馬鉄山のガラン沢抗跡の廃小屋を根城として三年生で組織した精鋭部隊を投入し開墾を試みるも、ネマガリダケの激しいヤブに阻まれ相次いで撤退を余儀なくされた。「廃道切り開きを強行するも断念して引き返す」「近年殆んど利用しないため、どうにも出来ないヤブである」など、苦心惨憺の様子が部誌から読み取れる[34]。奇しくも昭和三十五年六月六日、前橋街道に迷い込んで遭難し、九死に一生を得たハイカーがいた。その手記によれば、草津峠から一、二時間は水路に沿う良道が続き、その後は笹が被って道探しに苦労し、恐らく宮手沢を渡る辺りのようだが、残雪のため完全に道を失いガラン谷へ下ってしまったという[3]。その二人の女性ハイカーは十日後に奇跡的にガラン谷で捜索隊に発見され生還した[3,35]。それから三ヶ月も経たない同年九月一日、明大隊は三たび刈り払いに挑んだ。「昔の道はそのまま残され、その上に藪がかぶさっている」状態で、道型は残っていたようだ。そして足掛け二日に渡る藪との格闘の末、ついに寒沢堰起点から芳ヶ平まで約四・四粁の刈払いを成し遂げた[36]。

三十七年にも、ガラン谷遡行を終え中電歩道に上がった明大隊は、一旦草津峠まで登り、芳ヶ平までの前橋街道を草刈りをしながら下ったというが[31]、前橋街道の廃道部(上図赤線)と中電歩道の何れを通ったか不明である。彼らは中電歩道が通過する鉱山跡を拠点に活動していたこと、鉱山跡から草津峠まで三、四十分で行動していたことから中電歩道を通っていたようだ[31]。ただし当時草津峠~寒沢堰水源の前橋街道が通行可能であったことを示唆する記事もあり[33]、例えば昭和四十六年の空中写真を見ると笹原の部分で道型が明瞭に見える部分が少なくない[48]。六十年ほど前は、前橋街道はまだ全く通れない状態ではなかったのかも知れない。寒沢堰起点から芳ヶ平にかけては、「背より高いヤブをこぎ、先に行く奴の姿が見えなくなる事も度々」というほどのヤブだったといい、距離的には一時間半程度で行ける区間を約六時間を掛けて刈り下った。定期的な刈払いを欠かすとヤブに戻ってしまうのだろう。刈払い後、同年度中の別の山行でも草津峠から芳ヶ平を歩いている。その後も定期的な通行があり、草津小屋が閉鎖された昭和六十年頃まで維持された様に見受けられる。だが前橋街道の維持活動は広く部外に周知されたものではなく、ガラン谷の遡行者は悉く中電水路から草津峠へと抜け、噂程度に聞こえていたかも知れない前橋街道を使うことはなかったようだ。

【草津町水道】

草津町水道もまた、現在の前橋街道と深い関係がある。草津町における上水道の敷設開始は昭和三十一年だが、三十~四十年代の高度成長下、急激に増加した観光需要に対応するため事業拡大が必要となった。だが草津周辺の水源は、例えば毒水、草沢(臭沢とも)などの地名からも知れるように硫黄分が多く、良質な水源が限られていた。周辺の水源では賄いきれず、昭和三十五年に谷所川、三十九年に長笹沢、四十七年に切畑川ガラン沢の水源を開発した。現在は最奥部に位置する長笹沢とガラン沢の両水系で水需要の大部分に対応している[37]。ガラン谷周辺は随所で温泉が湧くなど火山活動が活発なため全般に飲用に適さぬ水質だが、場所を選べば支流に良質な水源を見つけることが出来た。これら奥地水源の保守は最重要課題であり、巡視道や作業小屋を整備し管理に努めている。

巡視道は群馬鉄山跡(現在のチャツボミゴケ公園)から長笹沢右岸、もしくはハギワ林道終点から長笹沢左岸を登り、複数の水源を繋ぎながら最終的には草沢源頭一九一三独標下の第11水源まで続いている。要所に幾つか設置された作業小屋に泊まりつつ長大な全コースを辿るのは非効率で、目的水源に応じ幾つかの短絡路が整備されたようだ。その重要な骨格を担うのが前橋街道とそこから分岐する支線巡視道である。前橋街道から分岐する支線は、草沢、白沢、宮手沢、長笹沢の各水源へと短絡するので、車道から各水源へ至る巡視路の一角として前橋街道の整備も行っていると見られる。例えば前橋街道の(仮称)白沢小屋分岐から芳ヶ平までの区間は際立って手入れが良く、草津町が毎年整備を行っているようだ。この区間の刈払いは結果的に明大ワンゲルから草津町に引き継がれる形になったと推測される。また中電歩道から分岐する草沢水源支線については、支線部分だけの整備で済んでいる。面白いことに、草沢からは中部電力と草津町の両者が取水しており、中部電力が取水した後のおこぼれを草津町が汲んでいることになる。中部電力の取水は全て取り尽くさず上澄み程度のもので、草津町の取水への影響は大きなものではない様に見受けられた。だが中電歩道の2番取水口付近~(仮称)白沢小屋分岐までの約一・一粁の前橋街道は放置され、手入れが成されていない。

最近、第11水源近くで大事件が発生した。平成三十年に起きた群馬県防災ヘリ「はるな」の墜落事故である。翌日開通予定だったぐんま県境稜線トレイルの上空からの安全確認という、およそヘリに似つかわしくない任務を命じられ、悪天候の中命令に従い飛び立った隊員ら九名全員が死亡という、痛ましくい事件であった。県境稜線トレイルという不要不急のレジャー施設(登山道)の設置、しかもその整備状況を開通前日に、歩けば良いものを簡略に上空から確認しようという、本来起きる必要がない手抜きの結果生じたように見える事故だからである。墜落現場の北側たった百七十米の地点に草津町第11水源の整備資材運搬用ヘリポートがあるが、それが見えないほどの視界だったのだろう。激しい墜落痕が残る現場は前橋街道から草沢の第11水源へ下る支線巡視道の僅か三十米ほど脇である。現地に立派な碑が建ち、直後に支線巡視道から分岐して慰霊碑への参拝遺族用歩道が作設された。その時点では慰霊関係者は草津峠から中電歩道を辿って行くしかなかったが、この歩道は中部電力租借地であるため公式に通行を推奨するわけにいかず、群馬県は、渋峠から横手山山頂ヒュッテへ上る作業道の途中までを舗装し、そこから標高差約三〇〇米の急傾斜を墜落現場へ真っ直ぐ下る階段状の慰霊登山道を整備し、二〇二五年に完成した。慰霊登山道の完成後、中電歩道のヤブが激化し荒廃が進むのを見た。刈払タイミングの相違による一時的なものか、それとも慰霊道の整備により中電歩道の整備が棚上げになったためかは、まだ明らかでない。

[1]湯本軍一「近世草津道の研究(一)」(『信濃(第3次)』一八巻六号、九~一九頁)、昭和四十一年。

[2]続六合村誌編纂委員会 編『続六合村誌』中之条町、平成二十七年、「総説 二 地名」八~六二、「交通 二 明治以後の交通 六 入山~渋峠越えの信州」二八九~二九三、山本茂「ガラン沢遡行記」五六六~五七〇頁。

[3]鈴木広義『がらん谷史話』吾妻新聞社、昭和五十三年、「栃洞無惨」五四~六二、「丙午の女」一一五~一三四、「遭難」一三五~一五八、「沢治郎ぜき(中電水路)」一七二~一八三頁。

[4]木暮理太郎「花敷溫泉より四萬へ」(『山岳』一六巻三号、一八四~一九〇頁)、大正十二年。

[5]岩戸貞彦「近世草津道の研究」(『信濃教育』九六六号、五四~六一頁)、昭和四十二年。

[6]群馬県教育委員会文化財保護課 編『歴史の道調査報告書 - 吾妻の諸街道』、昭和五十八年、「二、草津道(四)渋峠越え道」八六~八七頁。

[7]小布施竹男「明治期の草津峠里道の新設と県道」(『高井』一七〇号、一一~一八頁)、平成二十二年。

[8]群馬県吾妻教育会 編『群馬県吾妻郡誌』群馬県吾妻教育会、昭和四年、「第八章 第二項 第一目 道路」九一五~九二〇頁。

[9]中之条町誌編纂委員会 編『中之条町誌 第三巻』中之条町役場、昭和五十三年、「第一部 歴史編特輯(続) 特輯Ⅳ 温泉史 四 交通の歴史 3 明治以降の交通」一三二~一四三頁。

[10]下高井郡 編『下高井郡誌』下高井郡、大正十一年、「第八章 第一節 道路」五五八~五六五頁。

[11]白石国男「善光寺平北辺地域に於ける山麓集落の地誌学的研究 第一回」(『信濃(第3次)』七巻五号、二八六~二九七頁)、昭和三十年。

[12]農商務省地質調査所『二十万分一 NAGANO』、明治二十一年。

[13]陸地測量部『五万分一地形図 岩菅山』(明治四十五年測図)、大正元年。

[14]陸地測量部『五万分一地形図 岩菅山』(昭和六年要部修正)、昭和八年。

[15]山と渓谷社 編『志賀高原』山と渓谷社、昭和二十六年、三好達治「志賀高原雜記」四九~五七頁。

[16]六合村誌編纂委員会 編『六合村誌』六合村役場、昭和四十八年、「自然 六、山岳 6 渋古道とその付近の山 」一四五~一五六頁。

[17]陸地測量部『点の記』、「峨乱」、明治四十年。

[18]長野県教育委員会 編『歴史の道調査報告書 25 草津道』、昭和六十三年、田中香穂「法坂から渋峠まで」二六~三三頁。

[19]田部重治『山と渓谷』 第一書房、昭和十三年、「萬座溫泉、白根山、澁溫泉」四二一~四三二頁。

[20]三砂秀一『くま笹 』朋文堂、昭和十八年、「志賀高原行」一六〇~一七一頁。

[21]菅沼達太郎『スキー・ツーア』大村書店、昭和八年、「渋峠越え草津へ」九四~九六頁。

[22]朋文堂 編『東京附近山の旅 : 日程と費用』朋文堂、昭和九年、「草津白根と笠ヶ岳」八〇~八四頁。

[23]福田嘉四郎「熊の湯を中心として」(『岳人』九三号、五四~五六頁)、昭和三十一年。

[24]長野県下高井郡夜間瀬川普通水利組合 編『八ケ郷組合誌 』、昭和十四年、「第九節 寒澤渠」一一二~一一四頁。

[25]長野県下高井郡夜間瀬川普通水利組合 編『中野八ケ郷水利史』中野市八ケ郷土地改良区 、昭和五十八年、「第1節 近代の始まりと八ケ郷 三 寒沢堰と八ケ郷」一七二~一七七頁。

[26]檀原長則「寒沢堰トンネルと角間ダムの計画」(『高井』一〇六号、一五~二七頁)、平成六年。

[27]大硲千恵子「寒沢堰開さくを偲びて(1)」(『高井』二三号、三〇~三三頁)、昭和四十七年。

[28]大硲千恵子「寒沢堰開さくを偲びて(2)」(『高井』二四号、三三~三六頁)、昭和四十八年。

[29]関康雄「寒沢せぎ(沢次郎せぎ・・・中電水路)」(『長野』一九六号、八~一一頁)、平成九年。

[30]中部電力本店山岳部『山帰特集号 中電百名山』、平成五年、宮島卓浪「横手山」、番号13。

[31]明治大学体育会ワンダーフォーゲル部「昭和三十七年度リーダー養成」、「一二四五回オープンW・合ワンコース」(「ワンダーフォルゲル』一八号、一六五~一八三、二五二頁、昭和三十八年。

[32]明治大学体育会ワンダーフォーゲル部「正部員養成W S53.8.1~8.8 No.13」(「ワンダーフォルゲル』三四号、八一~八七頁、昭和五十四年。

[33]吉田修「登山地情報 志賀高原」(『山と渓谷』二三二号、一四二頁)、昭和三十三年。

[34]明治大学体育会ワンダーフォーゲル部「34年度リーダー養成日程」(『ワンダーフォルゲル』一五号、一八頁)、「34年度L養成概念図」(同、一九~二〇頁)、猪野金男「リーダー養成片々」(同、二一~二三頁)、田丸喜勝「ごくろうさまリーダー養成」(同、二四~二五頁)、昭和三十五年。

[35]小島六郎「死線にさまよう十日間」(『ハイカー』六一号、一〇二~一〇五頁)、昭和三十五年。

[36]明治大学ワンダーフォーゲル部「六十年のあゆみ」編集委員会編 『六十年のあゆみ』明治大学ワンダーフォーゲル部、編集部「昭和31年度~37年度リーダー養成コース概念図」一五二~一五三、高橋満「廃道」一六四~一六五、紀伊辰之助「廃道を歩いて」一六五~一六六、編集部「リーダー養成記録」一七三~一七九頁、平成九年。

[37]草津町愛町部上下水道課『草津町水道事業ビジョン2021-2030』、令和三年、「第2章 草津町と水道施設の概要」五~一六頁。