前橋街道/草津街道(草津峠) page 2 【廃径】

【前橋街道の道筋】

信州中野から草津峠を越えて渋川市南牧に至る前橋街道のうち、現時点で車道化されていない志賀高原の硯川から草津温泉までの区間の道筋を追ってみる。志賀高原はリゾート開発が進み昔日の面影が全く失われたが、徒歩で歩いた昭和初期までは木戸池、横手山方面に入るのに前橋街道が使われ、道は池の平(現在のサンバレー)、石の湯を経て硯川に通じていた。石の湯までは今もハイキングコースとして歩かれている。

硯川のすぐ上の横手山スキー場のゲレンデの真っ只中、当時俗に「四ツ角」と呼ばれていた地点で、草津峠越えと渋峠越えに分かれていたという。四ツ角からの前橋街道はゲレンデ境界のフェンスの向こう側の笹の海の方へ続いていたはずだが、この部分はフェンスも去ることながら酷い笹ヤブで完全に道が分からなくなってしまった。現時点では代替ルートとして、国道から分岐してスキー場を横切り草津峠に向かう、前述の中野市による寒沢堰の草津峠トンネル改修時の工事用車道跡を利用できる。この車道跡もゲレンデ横断部は均されて幅約百米に渡って完全に消滅している。ゲレンデを渡って約六、七十米の辺りの切り開き的な部分で本来の街道に合流していたと見られ、以後は工事車道跡と一体化した街道を行く。

草津峠の手前で工事用車道跡は寒沢堰信州側取水口に向かうが、左に分かれる登山道が前橋街道である。さらに約百米で鉢山への道を左に分け、その約二百米先で右に横手山への道を分ける。この分岐に「草津峠」の大看板があるがここはまだ峠ではない。ましてや鉢山分岐の標柱の「草津峠」とのマジック落書きはもっての外である。横手山分岐までの道筋は最新の地形図に収載されたとおりである。

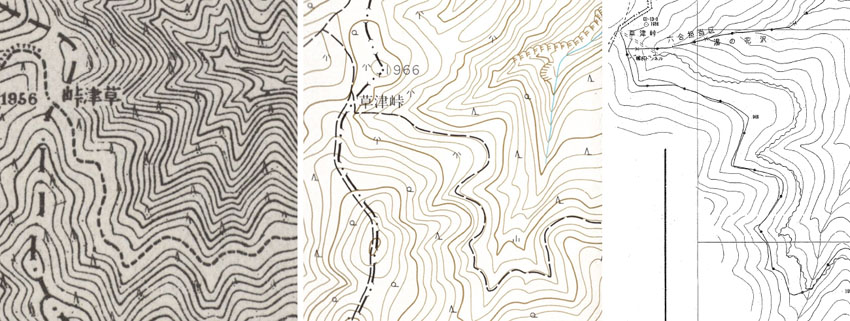

前橋街道は横手山分岐から笹ヤブの中を左に分かれ、すぐ草津峠を越し、そこからごく僅かに下り出すも感覚的にはほぼ水平に近い。草津峠を越える部分は五万分の一地形図の昭和二十七年要修まで掲載されていたが、三十四年の要修で削除された。削除前旧図(下左図)の街道は、峠を越えてから高度を変えずに草津方向に続くことを示している[36]。昭和四十七年測量の二万五千分の一地形図(下中図)になると、今度は寒沢堰の保守用に中部電力が作設した中電歩道が掲載された[39]。中電歩道は草津峠を越えて百米ほど進むと前橋街道から分かれ、湯ノ花沢の源頭を急降下、一九二〇米の草津峠下水路トンネルの上州口へ下ると、寒沢堰に沿って水平に進む。前橋街道と中電歩道は近接しているため、二十七年の五万図と四十七年の二万五千図の道は一見同一に見えるが、別の道である。両者の関係は営林署の森林管理図(下右図)で確認すると分かりやすい[40]。森林管理図には森林管理用の道以外は省略されることが多く、前橋街道、中電歩道とも記載されていないが、林班界(─●─記号)に沿うのが前橋街道、寒沢堰(水路記号)に沿うのが中電歩道である。林班界と水路は横手裏ノ沢の本流を渡る地点で合流しているが、実際の前橋街道は横手裏ノ沢の先まで水路と並行して続いている。昭和三十年代、草津周辺を拠点に活動していた明治大学ワンダーフォーゲル部の草津山小屋管理委員が、「草津峠からゴフク平を通り、横手をまいて芳ヶ平に出る旧道は、草津峠から群馬鉄山を通って三キロほどで踏跡不明になります。また平行にある用水道路も同じくらいでなくなります。」と報じている[33]。両者が少なくとも草津峠付近では並行する別の道であったことが読み取れ、また草津峠から約三キロといえば寒沢堰の起点の位置であることから、寒沢堰の起点あたりまでは一応通行できたが、その先の部分は当時すでに荒廃していたと知れる。前頁でも述べたが、草津峠から上州側に下り出した街道が、どこで水路と交わり、そこまで道がどのような状態であったかは当時の記録がなく分からない。

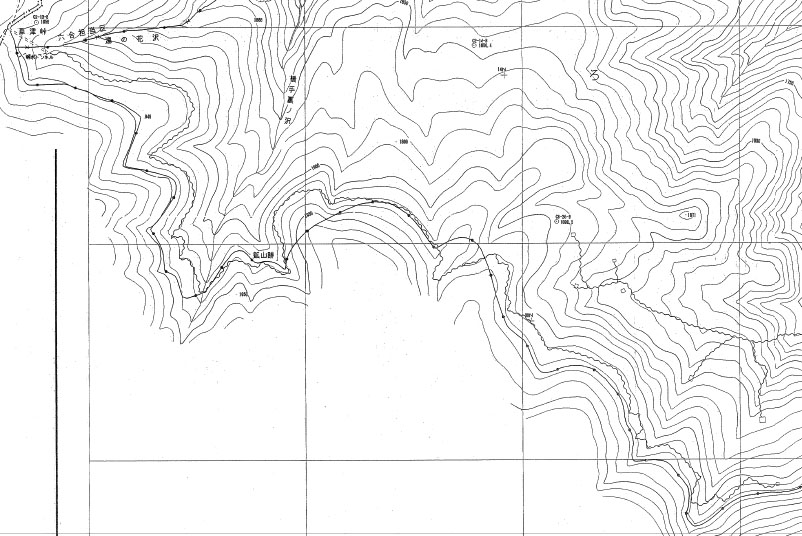

現存する最も大縮尺の図面である森林基本図に前橋街道は一切記入されていないが、図から推測できることがある。前述のように林班界は、尾根、沢、市町村界、施設界(例えば歩道など)、何らかの目標上に設定されるのが常である。上図で左上付近が草津峠、右下付近が寒沢堰起点、波線が寒沢堰を表すが、寒沢堰の殆どの部分は林班界(─●─)に沿う様に143林班(上)側にある。このことから、前橋街道が林班界であると示唆され、前橋街道は寒沢堰のすぐ上に並行して走っていると推測される。「鉱山跡」と記された横手裏ノ沢付近で林班界が等高線を大きくいるのは、その辺りでは林班界が前橋街道を外れ鉱山用貸地の境界に設定されたためと推測される。貸地が複数林班に跨ると管理上面倒だからである。実際の歩行記録の項で示したように、現存する前橋街道痕跡の位置はほぼこの推測通りであった。寒沢堰起点付近の数十米の区間が前橋街道より下であったことが唯一の相違点である。

寒沢堰の起点から芳ヶ平までは、二万五千分の一地形図「上野草津」の昭和六十年要修版まで掲載されており、道はその通りに付いている。地図の切れ目の北側「岩菅山」の部分は昭和五十九年修正で削除され、「上野草津」掲載部も十二年後の平成八年修正で削除された。道がなくなった訳でもないのに地図から消えた理由は不明だが、観光地が近いこともあり、遭難騒動や水源汚染等、不測の事態を避けるため削除要請が出されたのかも知れない。

前橋街道は芳ヶ平で渋峠越えの草津街道を合わせると、横笹、香草(カグサ)温泉跡と大沢川右岸を下り、ヤセ尾根を抜けると谷所(ヤトコ)川右岸沿いに谷沢原を抜け、草津の街が見えてくると谷所川の渓谷を渡って白根神社の裏に出るのである。この区間は現在もハイキングコースとして歩かれている。よく見るとハイキングコースに並行して深い笹に覆われた前橋街道が見えるのだが、道の荒れ方を見る限りわざわざ歩く人はいないようだ。

【過去の通行記録】

街道としては短命に終わった前橋街道の通行記録は非常に限られている。しかも一般の旅人が通る県道であったから、わざわざ記録を残した例は稀有であった。また廃道となった後に積極的に利用したのは、草津山中を鍛錬の場とした明大ワンゲルくらいなものであった。

明治三十九年の仁瓶平二の徒歩旅行記録によると、草津から登って草津峠を越え「さして高いとも思われぬ」との記を残した[41]。実際芳ヶ平から草津峠へは登りらしい登りもなく越すことができ、当時は通行に全く支障がなかったようだ。 日本山岳会の須田正雄は、明治四十四年に草津峠越えと渋峠越えを比較して次のような興味深い記事を記した[42]。「道は此所(註:硯川)から新旧の二道に分かれる。白根山麓の葭ヶ平の茶屋迄で旧道(註:渋峠越え)は二里、新道(註:前橋街道)は三里余。旧道はごろたの石の間を急な上りで、稍や苦しいが絶頂の眺望は必ず其の疲労を償うに余るであろう。(中略)新道は近年開かれた許りで横手山の裾を迂廻するのだ。道はだらだら上りで些かの困難を覚えない。熊笹の密生して間や、栂の深林を穿って行くので実に幽邃だ。其の代りに快活なる眺望に乏しい。(中略)茶屋もあったが、私の通ったときには戸を鎖して居た。(中略)植物採集を目的の方々には、新道の方が有望であろうと思う。」これを読めば登山者がわざわざ前橋街道を選ばなかったことがよく分かり、通行者はいちいち記録を残さない一般通行人が中心であったろうことが予想される。

昭和に入ると前橋街道は荒廃し、よほどの事情がない限り通行する者はいなくなった。昭和十四年、画家・加藤淘綾は志賀から草津への旅で古い地図を見て誤って前橋街道に入り込んだ[43]。草津峠を越え上州側に入ると、一米を超す残雪のなか黒木の原生林には往来の痕跡がなく、時に雪を踏み抜きながら芳ヶ平までの苦しい道を辿ったことを記している。通行人もない残雪の中で道を失わなかったということは、荒廃した道とはいえ道型が残っていたのであろう。翌十五年、石橋辰之助は横手山から草津峠へのスキー滑降の際、誤って横手裏ノ沢に滑り込んでしまい、廃道とは知らず何の気なしに行先を芳ヶ平に変更した[44]。「名ばかりの切りわけをラッセルしながら見つけてゆく」とあるので、道は何とか判別可能であったようだ。途中で二つの笹小屋を見たことから、今や利用価値のなくなつたこの道だが、これを使う猟師か笹取りなどがいたのであろう。石橋は恐らく六、七時間ほど掛かって何とか無事芳ヶ平へ抜けることが出来た。

昭和二十九年、明大ワンゲルの白根山小屋(通称草津小屋)が完成すると[45]、「リーダー養成」と呼ばれる鍛錬コースとして上信越国境付近のヤブ山の山行が昭和三十七年まで毎年行われた。草津小屋への帰路が赤石山方面からの場合、当初は草津峠~横手山~渋峠のハイキングコースが使われたが、訓練山行に相応しい廃道化した前橋街道に着目したようだ。同三十一年の地域解説記事では「道程が長く今はまったく廃道同様の有様」とされ[23]、「草津峠から群馬鉄山を通って三キロほどで踏跡不明になります」と明大ワンゲル部草津山小屋管理委員吉田修が昭和三十三年に報告している[33]。互いに並走する前橋街道と中電歩道は別の道ながらも区間によっては一体化している部分もあるようで、三十三年時点で両者ともまだ別の道として認識できる状態だったようだ[33]。少なくとも草津峠から草沢本流まではこの二本の道は並行しているが、その後どこで交差するとか、どの区間が一体化しているなどは不明であり、従ってここでは草沢~寒沢堰起点の区間については中電歩道と一緒くたにして説明する。

中電歩道の途中、横手裏ノ沢本流を渡る第12・13取水口の草津寄りで地肌が剥き出しになった場所がある。谷を見下ろすと一見火山性のように見える無立木地が続いているが、この一帯が昭和三十年代の登山記録で「鉄山跡」「鉱山跡」などとされる、四十一年に本鉱が閉山となった群馬鉄山の支鉱である。この支鉱では昭和三十年前後の一時期、露天掘りした鉱石を索道で志賀高原の硯川へ搬出していたが[31,46,47,48]、三十四年にはすでに閉山し鉱山跡の廃小屋が認められる状態だった[34]。三十年代以降、ガラン沢遡行者はここから中電歩道を使って草津峠へ抜けるのがお決まりのコースだったので[2,3,16,46,49]、これらの遡行者は前橋街道の廃道部を通行していない。

廃道部の通行者としては、前述した昭和三十五年六月の有名なガラン谷遭難事件の遭難者が挙げられる。草津峠から中電歩道の「平坦なすばらしい道」に入り[3]、歩道終点の寒沢堰起点から廃道化した前橋街道に入り遭難した。単なる道迷いではあるが、素人同然の若い女性ハイカー二名が道に迷って前橋街道に入り、十日間山中を彷徨った末、一大捜索隊の執念深い捜索の結果救出されたとのニュースは大きな話題となった。中電歩道までは順調に歩いたものの、その先の前橋街道の残雪混じりの深ヤブで道を失いガラン谷へ下ったのである[3,35]。以後、ただの渓谷に過ぎなかったガラン谷は、湧き出る温泉による異様な景観や温泉水により魚も棲めないことも手伝って「魔の谷」と呼ばれるようになった。もちろんただの渓谷といっても、確かな遡行技術を持った登山家以外にとって危険であることには変わりない。

猛烈なネマガリダケのヤブのため中電歩道が終わる寒沢堰起点から草津側は通行できないままだったが、昭和三十五年九月、明大ワンゲル隊が精力的な刈り払いを行いついに芳ヶ平へ抜けることに成功した[36,46,50]。これ以後草津小屋閉鎖までの約二十五年間に渡り、唯一明大ワンゲルだけが中電歩道から先、芳ヶ平にかけての記録を残している。昭和三十七年の記録を読むと、草津峠─(中電歩道)─寒沢堰水源─(前橋街道)─芳ヶ平の刈払いを行っていて、作業をしながら中電歩道部を一時間七分、前橋街道部を五時間五十三分で通過したことが分かる[42]。「背より高いヤブをこぎ、先に行く奴の姿が見えなくなる事も度々」とあるように、距離の割に時間を要している。同年七月初旬の刈込いの後、十一月初旬にも再訪している。昭和四十年にはガラン谷遡行の帰路として、鉱山跡から呉服平、芳ヶ平と歩いた記録がある[50]。その後もガラン谷遡行後の草津小屋への帰路として、昭和四十六年、四十八年、五十三年の通行記録が見られる[32,51,52]。草津小屋は昭和六十年の使用を最後に閉鎖され[53]、同年の正部員養成ワンデリングのなか、草津峠から芳ヶ平までを「山道」として順調に歩いたのを最後に、明大による通行も途絶えたようだ[54]。

その後の前橋街道については形式の整った記録は見られない。ただ中電歩道は現在まで存続しており、草津町水道巡視道として現存する白沢源頭から芳ヶ平までの区間も昭和後期の水源開発以降使われていた可能性が考えられる。例えば昭和五十年前後の空中写真を見ると、森林に完全に覆われる部分を除けば両巡視道を認めることが出来[55,56]、それ以後の写真でも同様である。草津町最奥のガラン谷草沢支流の第11水源に、昭和三十五年建造の開拓碑がある。水源の供用開始は四十七年だが、最深部の山を切り開いての水道敷設に十年以上を要したと見られ、三十年代後半以降工事が進められたと考えられる。水源工事に伴い、草津町により街道の維持管理が続けられていたのかも知れない。平成二十年(2008)、旅館山本荘の経営者の方が、宿の所在地である陽坂から草津峠を越え芳ヶ平まで歩いたとのブログ記事が見られた。草津峠から芳ヶ平を約三時間で抜けたことから中電歩道と前橋街道を繋いで歩いた記録と思われ、その時点の道の状態は「藪あり何箇所も崩れあり」とするも全体的に十分歩行可能であったようだ。

[38]陸地測量部『五万分一地形図 岩菅山』(昭和六年要修)、昭和二十一年。

[39]国土地理院『二万五千分一地形図 岩菅山』(昭和四十七年測図)、昭和四十九年。

[40]関東森林管理局 吾妻森林管理署 草津担当区『平成二十九年度第五次樹立 森林計画図・基本図 吾妻森林計画区 146林班』、平成二十九年。

[41]仁瓶平二 『鶏肋集』(私家本)、昭和四十年、「日光より渋温泉へ」四八~五七頁。

[42]須田正雄「渋峠」(『山岳』六巻一号、一六五~一六八頁)、明治四十四年。

[43]加藤淘綾「峠随想」(『あしなか』三五号、昭和二十八年)、六~九頁。

[44]石橋辰之助「彷徨記録」(『科学ペン』五巻三号、昭和十五年)、一七九~一八三頁。

[45]城島紀夫「大学ワンダーフォーゲル部の発足─学生登山の戦後史と現況」(『山岳』一一二巻、一九四~二〇一頁)、平成二十九年。

[46]上原柊造「地域特集 ガラン谷から志賀高原へ--上信越に残る最後の秘境 観光地の谷間にひっそりと息づく秘境の探査行」(『山と渓谷』三二一号、九〇~九四頁)、昭和四十年。

[47]建設省地理調査所『米軍撮影空中写真(岩菅山)(1947/11/06)』、昭和二十二年、M631-A-No2-267。

[48]国土地理院『空中写真(中之条)KT718Y(1971/11/02)』、昭和四十六年、C9A-8。

[49]飯田耕一「紅葉のガラン谷」(『山と渓谷』三四七号、八四~八六頁)、昭和四十二年。

[50]金本良明「ガラン谷雑多」(『ワンダーフォルゲル』二一号、一一七頁)、「昭和40年度ワンデルング記録 1522~1613 昭和40年1月~昭和40年11月」(同、一三九~一六一頁)、昭和四十一年。

[51]明治大学体育会ワンダーフォーゲル部「正部員養成W第6回 S46.7.27-8.1」(『ワンダーフォルゲル』二七号、六六~七二頁、昭和四十六年。

[52]明治大学体育会ワンダーフォーゲル部「正部員養成W第8回 S48.8月8日~13日」(『ワンダーフォルゲル』二九号、六二~六八頁、昭和四十八年。

[53]山口直樹「二〇一五年十一月草津訪問記(末代 草津白根山荘係)」(『薫風』五二号、四〇~四一頁)、平成二十七年。

[54]明治大学体育会ワンダーフォーゲル部「昭和60年度正部員養成W」(『ワンダーフォルゲル』四一号、七二~八一頁、昭和六十一年。

[55]国土地理院『空中写真(軽井沢)CKT7511(1975/11/04)』、昭和五十年、C1-18。

[56]国土地理院『空中写真(岩菅山)CCB768(1977/08/07)』、昭和五十二年、C16-13、C16-14。