根利山古道追貝道(小森~源公平~砥沢) page 2 【廃径】

【追貝道はどこを通っていたか】

根利山追貝道の位置は、地形図上で相当正確に知ることができる。一般に古道は昭和三、四十年代に車道に取って代わられ廃道化することが多く、大縮尺の地図が発行され始める昭和五十年前後には位置が不明もしくは曖昧になってしまい、記入されないかされても誤った位置になることが多い。しかし幸い追貝道については、峻険な山岳地形のため車道開発が昭和四十年代にずれ込み、しかも二万五千分の一地形図の発行が早かったため、その時点まで古道が辛うじて残っていた。おかげで昭和四十五年測量の追貝[30]と四十年の皇海山[31]を継ぎ合わせれば、奥地については道の大部分の地形図が入手できることになる。もっとも二万五千図で知れるのは大体の位置までで、川のどこをどう通っていたか、どこまで高捲いてどこから川に降りたかなど、細かい部分までは分からない。川沿いの道が右岸左岸と渡り返す橋の位置ならむしろ古い五万図の方[32,33]が正確だし、局所的な地形の中での道の位置は通行記録を参照するとよく分かる。

今回は河川改修で道が消えていそうな小森までの下流部は歩行区間外としたが、図上では追貝から辿ってみることにする。栗原川林道着工前の旧版図によると[32]、道は追貝から川畔に下って栗原川を橋で四回渡り返して右岸に戻ると、平行沢を渡ってから猪ノ鼻滝を高捲いたあと白倉沢を渡り、小森の台地へ急登する。途中の橋がなくなったどころか、堰堤でダム湖のようになり渡河すら難しくなっている可能性もある。営林署図を見ると[34]、平行沢から小森までは作業道として残っている区間もあるように見える。私有地である小森の牧草地はゲートが閉まって現在通行できないが、当時の道はその中を突っ切っている。旧版図を拡大してみると、牧草地を避けて沿うように下部の斜面を通る現在の車道と異なり、追貝道は台地状の牧草地内の端を通っていたことが分かる。ここで生じた車道との一〇米ほどの高度差がずっと続き旧道は車道の上を並行して行くのだが、この僅差は地形図からは読み取れず実際に歩いて分かったことだった。地形図上で車道と追貝道との位置関係が分かる図がある。昭和四十五年の追貝図では[30]、一一一〇独標の南から出る小窪が車道を横切る辺りで、車道から急に三〇米ほど上ったあと緩登する歩道が記載されている。また営林署の森林図では[35]、その数百米先の八九〇独標から一七米上の追貝道に取り付く作業林道があり、追貝道はそこから砥沢側の部分だけが記載されている。両図で若干の差はあるが、栗原川林道開通後の追貝道は小森奥の営林事業地で作業道として使用されていて、その付近では車道の約二、三〇米上に付いていたと知れる。

道は岩塚ノ滝前後の渓谷を避けるため次第に高度を上げ、一〇〇〇独標北西鞍部を越える。中村謙が松山峠[19]、岩根常太郎が松通り[4]と呼んだ場所で、近くを流れる松反沢の名とも関係あるのかも知れない。そこから源公平へと下るが、道が記載された皇海山図[31]の測量時はまだ林道が伸びていなかったため、栗原川林道をどこで交差するかは明らかでない。ただ現在車道から源公平へ下る踏跡が残っているので、その近辺で車道を渡っているのだろう。栗原川へ下りしばらく右岸を歩いて源公平集落跡に達する。そこから大禅ノ滝下までの川沿いの区間は、各種資料からの道の位置判断、特にどこに橋があり川のどちら側を通っていたかの判断が難しい。地形図[33]、根利林業所の森林図[38]、源公平円覚方面詳細図[9]、住民の聞き取りから作成した高桑図[5]の何れも互いに食い違いがあるからである。この点は実際現地を歩いて地形や残された道の痕跡を観察して判断するしかない。結論から言えば、源公平駅から道はすぐ一時左岸に渡ってすぐ右岸に戻り、しばらくそのまま進み、梯子沢先の少しで左岸に、そして大禅ノ滝下のゴルジュ直前で右岸に戻ってそのまま円覚への上りに入ると判断された。ちなみに最新地形図では滝名に紛らわしい間違いがある。地形図「円覚大膳滝」は「大禅ノ滝」、「不動滝」は「円覚ノ滝」が正しく、不動沢のさらに上流にある地形図に滝記号のない滝が不動滝である。

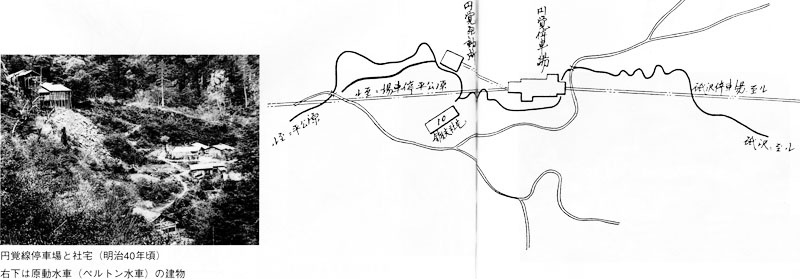

大禅ノ滝から円覚ノ滝、本流五段ノ滝を捲く辺りの地形は殊の外険しく、追貝道はトリッキーな経路でそれをかわしている。しかもこの一帯は、昔は根利林業所の作業員、その後は林道から下って来て伐採と植林に従事した営林署員、近年は遡行者と釣師が様々な通路を開発したため、どれが真の道筋か今ひとつはっきりしない。また古い道型は崩壊や流失で消えた部分が多く、痕跡も十分ではない。大禅下で道はまず右岸の小沢に入るとされる。この小沢はすぐ岩壁に囲まれた六米滝で阻まれ、登攀不能ではないがかつて小学生も歩いた小径としてはとても成立し得ない。小滝の上は急ではあるが沢沿いに登れるので滝の脇に木製の階段か桟橋でも架けていた可能性が考えられる。もう一つのあり得る道筋は、この小沢の北隣に落ちている猛烈なガレ窪を使うものだ。このガレの縁を登って高度を稼ぎ、岩壁に守られた六米滝の四〇米も上を高捲く方法である。これは上級クライマーだけが許される大禅ノ滝を避けて多くの遡行者が使う捲道だが、明確な道がある訳でなく、明滅する踏跡を使って各自が適当にルーテティングしているに過ぎない。実際現地を見ても、古い道の痕跡はどんな僅かなものさえ見当たらなかった。そもそも六米滝の下部は登っても足元から崩れる酷いガレで、道型が残っていようはずもない。一方滝上側を調べたところ、円覚から下ってくる旧道の痕跡は次第に不鮮明になりながら滝の二、三〇米上で小沢右岸の崖の中に消えていた。想像するところ、現在何もない右岸側の急傾斜に、昔日は桟橋を架けながら下る山道が設置されていたのではなかろうか。昭和初期の源公平円覚方面図では歩道は六米滝付近を右岸離れた位置で下っているし[9]、昭和五十五年の遡行図では「廃道」としながら六滝米の右岸を高捲く道が記入されていて当時は道の痕跡が残っていたのかも知れない[36]。現在は大禅ノ滝下から円覚までは、古道の通行というより遡行時の滝の高捲き的な技法で通過するしかない。六米滝をどうにかして越えた後の道は、円覚原動所脇を通り、円覚ノ滝脇の小尾根にジグザグに登って円覚停留所を通過していた[9]。

円覚ノ滝上の道の付き方も不明な点がある。記念碑のある円覚停車場脇の滝の落口に追貝道の古い橋台跡があり[37]、円覚から砥沢に向かってまず不動沢を渡ることは間違いない。ここからの径は、当時の図面[9]、昭和五十五年度の営林署図[27]、その後に発刊された登山書の付図[29,37]のどれを見ても尾根に取り付いていて、実際そこに良い道が付いている。増田はこの道を砥沢への旧道と説明している[37]。昭和十二年の追貝道のガイドに「(註:円覚から登って)やがてシャクナゲの多い突起状に出る、展望もよく休台もある。頂から路は下りとなり間もなく栗原川の汀に出て」とあるのは[16]、頂上付近のシャクナゲがカラマツ植林になり休台がなくなったことを除けば、実際の尾根ルートの様子とよく一致するので、この尾根道が正道であることはほぼ間違いない。そんな中、もっとも信頼できるはずの旧版地形図だけが左岸に渡ったあと、そのまま不動沢沿いにしばらく登り、一一〇五独標の東鞍部で尾根に出るようになっている。その道は営林署図[27]にも作業道としても記載され、現在もツバメ沢遡行者の入渓時に使われる決して無理なルートではない。しかも実際に行ってみると尾根に近い部分では良い道型が残っていたので、こちらもいい加減なものではなさそうだ。ただ注意すべきは、地形図は明治四十五年に測量されて以来、鉄道や車道の敷設など大きく変化した部分を除いては昭和四十六年まで一度も測量されていないことである。つまり旧版図の情報は明治時代のものであって、当時は不動沢ルートが実際に使われていたと考えれば辻褄が合う。しかし現地を見れば分かるが、不動沢は河原も狭く水かさが増すと通行困難になったことは容易に想像できる。そのため尾根ルートに道が付け換えられたと考えられる。

一一〇五独標の東鞍部から道は水平に山腹を行き、ある地点で栗原川本流でもある砥沢に下降する。皇海山図[31]では縮尺の関係でその位置は不明確だが、岡田が二段堰堤の上と説明していることで知れる[29]。あとは砥沢に沿って途中五回渡り返して[33]、砥沢集落に達するだけである。この沢沿いの部分は地形的にほぼ河原を行くに近いため、水流の状況により道が変化しているかも知れない。

[30]国土地理院『二万五千分一地形図 追貝』(昭和四十五年測量)、昭和四十六年。

[31]国土地理院『二万五千分一地形図 皇海山』(昭和四十年測量)、昭和四十二年。

[32]陸地測量部『五万分一地形図 追貝』(昭和四年要修)、昭和七年。

[33]陸地測量部『五万分一地形図 男体山』(昭和四年要修)、昭和六年。

[34]関東森林管理局 利根沼田森林管理署 追貝担当区『令和二年度第六次樹立 森林計画図・基本図 利根上流48 86~89林班』、令和三年。

[35]関東森林管理局 利根沼田森林管理署 追貝担当区『令和二年度第六次樹立 森林計画図・基本図 利根上流49 90・91林班』、令和三年。

[36]西尾寿一編『渓谷 第9号』京都山の会出版局、昭和五十五年、岡田敏夫「栗原川中流域ゴルジュ」「栗原川中流域①」三九三、三九四頁。

[37]増田宏『皇海山と足尾山塊』白山書房、平成二十五年、「根利山の古道」二三九~二四九頁。

[38]根利山会編『皇海 第8号』、昭和五十一年、表紙、裏表紙。